Учителя, которые уже имеют большой опыт работы по традиционной системе знают, что часто дети с прекрасным произношением не стремятся демонстрировать его окружающим. Наоборот, именно у таких детей в ситуациях спонтанного общения с носителями обнаруживается сильнейший языковой барьер. А начинает формироваться он как раз в эти самые первые уроки, когда, ещё не зная ни слова по-английски, ребёнок уже уверен в том, что говорить правильно у него, пожалуй, не получится ни-ко-гда.

- Иванов, откуда у тебя такое ужасное произношение! Не можешь сказать, как надо, сиди уже и молчи! – Типичная реплика «совкового» учителя, после которой у нормального ребёнка вообще пропадает желание что-то говорить по-английски и возникает стойкое убеждение, что, если он начнет говорить при носителях языка, они его засмеют.

Наверняка найдётся преподаватель, который заявит: «Да, ерунда всё это! У моих детей прекрасное произношение, и они великолепно общаются с носителями!» Не буду спорить. Во-первых, да, действительно, есть такие преподаватели, которые даже в рамках нашего традиционного образования умудряются давать детям и произношение, и практику речи, и языковые знания. В нашей школе это был легендарный Владимир Николаевич Яковлев. Его великолепный английский театр и нестандартная форма ведения уроков до сих пор являются излюбленной темой воспоминаний наших выпускников. Но такие учителя, скорее, – исключение из правил. Во-вторых, в последнее время наши дети чаще стали выезжать за рубеж в том возрасте, когда никакого языкового барьера у них ещё нет. Они начинают общаться с ровесниками, не подозревая о том, что им «должно быть стыдно» за своё произношение. Положительный опыт закрепляется и это приводит к тому, что даже не смотря на нашу образовательную систему, им удается избежать языкового барьера. Но, подчёркиваю, происходит это не благодаря системе, а вопреки ей.

Я часто использую слово «система», поскольку считаю, что проблема именно в ней, а не в отдельных методиках или учебных программах. В методических кругах ходит легенда о том, что в 30-е годы Сталин, боясь немецких шпионов, издал тайный указ, по которому методистам было предписано создать такую систему обучения иностранным языкам (а тогда основным языком в школах был немецкий), чтобы закончив школу дети умели читать по-немецки и переводить со словарём, но чтобы при этом не умели на нём общаться. Неважно, существовал ли этот указ на самом деле. Даже, если это просто сказка, методисты, возможно, почувствовав дух времени, создали именно такую систему. И, как все, что создавалось в Советском Союзе, она была сделана на славу! Основанная на трудах таких выдающихся психологов и филологов как Л.С. Выготский, Л.В Щерба, И.А. Зимняя, она включала в себя и обоснованную методическую базу, и великолепные тщательно собранные учебные пособия и систему повышения квалификации учителей..., и все условия для создание языкового барьера. Тогда жизнеспособной была только подобная система.

Времена изменились. Изменился запрос общества. Теперь от школьного курса мы ждём, что он научит наших детей в первую очередь общаться на английском языке. Ещё в 90-х мы поменяли все советские учебники на аутентичные, затем запретили их и разработали свои, которые являются не самой удачной их копией. Но выяснилось, что, к сожалению, у подавляющего большинства выпускников современных школ по-прежнему существует языковой барьер. Оказалось, что дело не в учебниках, а в привычках учителей, сформированных традиционной системой и закоренелых убеждениях. Одна из основных учительских привычек, создающих языковой барьер – стремление исправлять каждую ошибку ребёнка, в том числе и фонетическую. Вспомните свои ощущения, когда вы, принимая участие в диспуте, пытаетесь высказать свою точку зрения, а учительница прерывает вас на каждом слове, устало вздыхая от обилия ваших ошибок и ставит в своей тетрадке какие-то галочки, которые потом превратятся в низкую оценку. В какой-то момент вы неизбежно перестаете думать о том, что вы говорите и максимально концентрируетесь на форме своего высказывания.

Одна моя знакомая, регулярно вывозит группы наших детей в языковые школы Европы. Психолог по образованию она рассказывала о том, что девочки – отличницы до обеда замечательно учились, писали тесты на максимальные баллы, с удовольствием выполняли задания, но вечерами вместо того, чтобы «потусоваться» с одногруппниками, оставались дома и рыдали ей в жилетку, поскольку испытывали сильнейшее напряжение при обычном общении. Троечники же, напротив, не блистали знаниями, зато прекрасно налаживали отношения в группе.

Поработав год по нашей системе эта учительница произнесла гениальную фразу: «Я всё поняла! Пусть лучше мои дети говорят с акцентом, чем молчат без него!» Так что же? Совсем забить на произношение? Конечно нет! Произношение – важная часть учебного процесса. Вопрос только в том, как поставить его, не создавая языкового барьера, и как определить допустимую погрешность. Но, прежде чем выяснить, как работать с произношением, выясним:

Для чего нужно хорошее произношение.

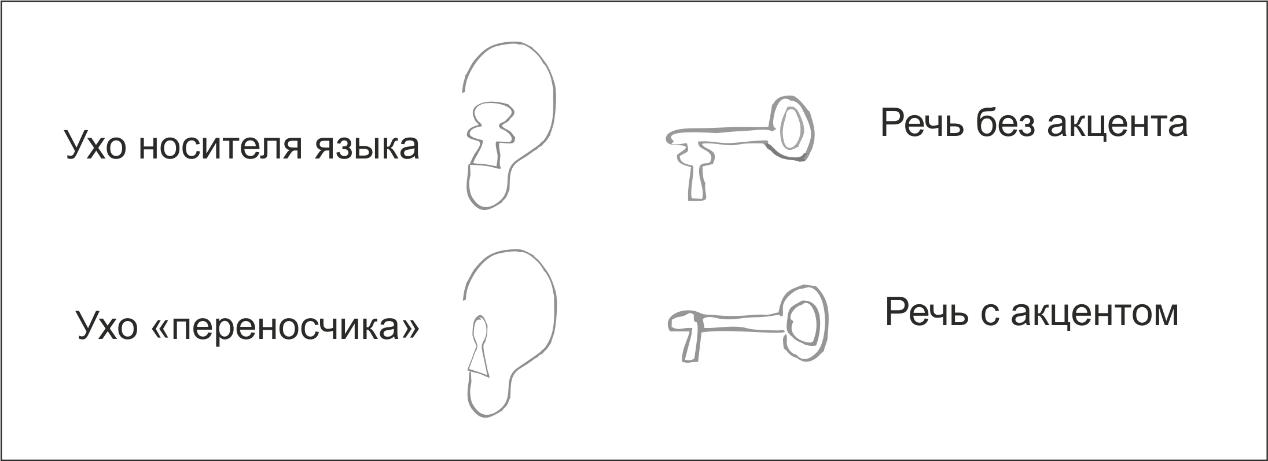

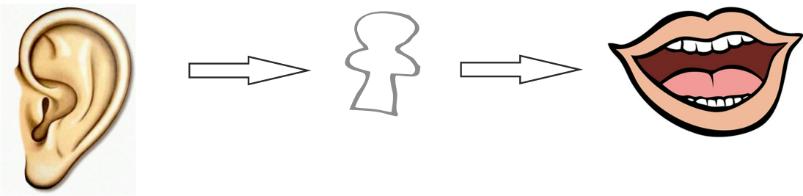

Несколько лет тому назад в одном Американском Университете был проведён любопытный эксперимент. Исследователями были записаны несколько текстов на английском языке одинаковой сложности, которые наговаривали выходцы из разных стран (каждый со своим акцентом), в том числе и сами американцы. Далее студентам разных национальностей предложили прослушать все записи и выбрать те, которые им было проще всего понять. Догадайтесь, какие записи они выбрали! Правильно! Каждый выбрал запись, наговорённую его соотечественником! И практически никто не выбрал истинного носителя языка. О чём это говорит? Исследователи сделали вывод, что мозг способен воспринимать только то, что в нём уже есть! То есть, чтобы легко понимать носителя, человек должен уже иметь в голове «образ языка», который соответствует речи носителя. Если у человека «образ языка», соответствует речи «переносчика», то ему проще понимать того, кто говорит с его акцентом.

Возникла так называемая теория Ключа и замочной скважины, где замочная скважина – это фонетический «образ языка», сформированный у человека в процессе освоения языка, а ключ – вариант языка, который он слышит. Если ученик постоянно слушает учителя, говорящего с акцентом и сам повторяет так же, то фонетический «образ английского языка» (замочная скважина) сформируется с искажениями. А приведёт это к тому, что речь носителя не сможет легко «войти» в его «замочную скважину». Другими словами, чем более ключ соответствует скважине, тем больше у него шансов быть воспринятым. Именно поэтому в работе со взрослыми такое большое внимание уделяют формированию правильного произношения.

Но это у взрослых. Как же происходит процесс введения новых слов или фраз по традиционной методикеу детей?

Возьмём простую фразу “Thank you!” Учитель вводит её, даёт её перевод на русский язык и начинает фонетическую отработку. Знакомит учеников с новыми звуками, заставляя их вытаскивать язык, находить нужную ширину звука, говорить в нос и отрабатывает их, насколько позволяет время на уроке, чаще всего используя метод хоровой отработки. В результате каждый ребёнок выдает свою версию. У кого-то это Сянк ю! У кого-то Фяньк ю! У кого-то Саньк ю! Можете предложить свой собственный вариант. Но, в общем хоре это превращается в некое мычание, среднее арифметическое которого отдалённо напоминает исходную фразу. После нескольких таких повторений ребёнок, наконец, запоминает фразу, т.е. можно сказать, что в мозгу у него создается «образ» этой фразы. И вот какой-нибудь Вовочка в начале очередного урока уже безо всяких напоминаний со стороны «Мариванны», забирая у неё тетрадь говорит: «Сянк ю, Мариванна!» Понятно, что ребёнок ждёт похвалы, ведь он ПЕРВЫЙ(!) САМ(!) сказал В НУЖНОМ МЕСТЕ(!) эту фразу. Но вместо этого он слышит от опешившей учительница: «Вова! Разве я вас ЭТОМУ учила? Дети! Давайте все вместе научим Вову правильно произносить английские звуки!» И искренне веря в то, что она нашла такой удачный методический прием (как же, и все дети хором работают, и, [типа,] в школу, поиграли), «Мариванна» в очередной раз долбит эти звуки, забивая мощный гвоздь в гроб Вовочкиной самооценки. Только что он был рыцарем на белом коне и вот уже нет в классе ребёнка тупее, чем он. Настолько безнадёжен, что всем классом приходится его переучивать.

Этот процесс можно проиллюстрировать следующими образом.

(1)

![]() (2)

(2)

Ребёнок многократно повторяя фразу с искажениями

![]() (1), так её и запоминает (т.е. в его мозгу создается искажённый образ этой

фразы

(1), так её и запоминает (т.е. в его мозгу создается искажённый образ этой

фразы

![]() ), в результате, в таком искажённом виде он её и произносит

), в результате, в таком искажённом виде он её и произносит

![]() (2).

(2).

Как же сделать так, чтобы «образ языка» создавался без искажений? Поскольку у детей до 8-10 лет работает механизм импринтинга (см. главу 1), а артикуляционный аппарат еще недостаточно хорошо развит, «замочную скважину» можно и нужно формировать, не заставляя детей многократно повторять слова и фразы, а многократно предлагая послушать речь носителей языка. То есть мы просто меняем входящий канал. Артикуляционный на аудиальный. При создании «образа» надо сделать всё, чтобы ребёнок слушал фразу в исполнении носителей, но не произносил её. Тогда «образ» будет максимально соответствовать оригиналу.

Будет ли ребёнок при таком подходе произносить фразу, как носитель? Это зависит от его фонематического и музыкального слуха и от того, насколько легко он сможет подстроить свой артикуляционный аппарат под новый язык. У меня в практике были ученики (все они по «случайному» стечению обстоятельств посещали музыкальную школу по классу «скрипка»), которые говорили практически как носители языка, хотя у меня, их учителя, был довольно сильный акцент. Одно можно сказать наверняка. Все дети, которые осваивали язык при таком подходе, легко будут понимать носителей, даже если сами будут говорить с акцентом.

Вы скажете, что при индивидуальных занятиях этого не происходит. Действительно, учитель может поставить ребёнку произношение, но только свое!!! Не надо ограничивать детей своим произношением. И, если Вы хотите, чтобы Ваш ребёнок легко понимал носителей, позаботьтесь о том, чтобы этот образ создавался благодаря многократному прослушиванию носителей, а не многократному повторению ребёнком акцента учителя.

Как работать с произношением?

Для начала определимся с погрешностью. Я считаю, что мерилом качества произношения служит простота восприятия. Другими словами, если носитель понимает Ваш английский без напряжения, то такое произношение можно считать удовлетворительным. Дальнейшая работа над произношением – это уже «баловство».

Разберёмся, кому и зачем нужно «идеальное произношение». Первая профессия, которая приходит на ум – это разведчик. Ему, действительно, жизненно необходимо ассимилироваться в той среде, куда его «зашлют». Но, с каждым разведчиком, несомненно, будет работать логопед, и он поставит ему именно такое произношение, которое заставит окружающих поверить в его «легенду». И, скорее всего, это произношение будет сильно отличаться от того, которое мы привыкли считать идеальным. В нашей институтской группе учился очень интересный товарищ. Он был влюблён в английский и в те, далёкие 80-е, когда носителей в нашем провинциальном городе днём с огнём невозможно было найти, он учил язык по ночам, запираясь на кухне с приемником и часами слушая ВВС. Английский он знал в совершенстве, и даже преподаватели признавались, что их знания уступают знаниям Сергея. Когда мы учились на 5 курсе, в Казань приехал первый носитель языка. Сергей вызвал у него полный восторг. И делая ему комплимент, англичанин произнёс фразу, которая потрясла нас всех. Он сказал: «Сергей, в Вас сразу можно распознать иностранца». Немая пауза. «У нас в Англии так правильно никто не говорит.» К чему я это? Каким бы правильным не было произношение разведчика, его все-равно будут перестраивать под естественное. Стоило ли тратить время?

Конечно, замечательно, если учитель, которому вы отдадите своего ребёнка будет говорить с минимальным акцентом. Я считаю, что хороший учитель никогда не перестаёт учиться сам. И, если он не работает над своим произношением, как, впрочем, и над языком в целом, то назвать такого учителя хорошим нельзя.

Узнайте, бывал ли Ваш учитель в странах, где говорят по-английски. Часто речь человека начинает звучать гораздо более естественно после долгосрочной стажировки за рубежом. Но иногда, даже после длительного пребывания в стране изучаемого языка, человек всё равно продолжает говорить с сильным акцентом. Первое, что хочется ему посоветовать, это взять несколько уроков логопеда – носителя. Порой, даже одного такого урока бывает достаточно, чтобы понять и почувствовать разницу в положении артикуляционного аппарата при говорении на русском и английском языках.

Стоит ли отказываться от учителя, если его произношение вам не нравится, но о нём хорошо отзываются как о методисте, и вы видите, что из года в год он выпускает детей, говорящих по-английски? Причем, Вы с удивлением замечаете, что произношение его учеников выгодно отличается от его собственного произношения. Думаю, не стоит. Особенно, если вы знаете, что учитель в работе с детьми пользуется аудиоматериалами.

И тут мы переходим к самому важному в постановке произношения – выбору аудиоматериалов, потому что именно от их качества зависит, будут ли дети их слушать и насколько это будет продуктивным. Я допускаю, что в интернет пространстве сегодня можно найти прекрасные песенки, мультики и аудио-фрагменты на любой случай жизни, но лучше, если Ваш учитель идёт по проверенной предыдущими группами программе и занимается по аудио-урокам, которые включают в себя всё, что дети проходят на уроках. Какими же должны быть аудиоуроки?

Домашнее аудирование. Конечно, и в классе учитель может использовать аудиоматериалы, однако, я считаю, что тратить драгоценное время урока просто на аудирование нецелесообразно. Правильнее использовать его для того, чтобы пообщаться и поиграть, то есть сделать то, что без учителя сделать не получится. А аудиоурок дети могут прекрасно послушать и дома. Это позволит значительно увеличить время контакта с языком. Некоторые дети, занимающиеся по нашей системе, слушают 10-минутный урок по 3-4 раза в день. Надо ли говорить о том, что пассивный запас этих детей растёт как на дрожжах, и учителю остаётся просто предложить на уроке подходящую игру, чтобы пассив перешёл в актив. Связь между регулярным прослушиванием аудиоуроков дома и успешностью ребёнка в классе прямая. Даже если такой ребёнок будет говорить с акцентом, у него сформируется правильный «образ языка», что позволит ему легко понимать носителей, а со временем, при необходимости, подтянуть и произношение.

Захватывающий контент.Сегодняшних детей сложно чем-то удивить. Они живут, окружённые аниматорами, компьютерными играми, 3D мультипликацией и прочими радостями технократического мира. Вставляя диск с уроком в компьютер, ребёнок ждёт чего-то нового, необычного. Представите себе, что первое, что он услышит на английском будет: “Listen and repeat!” Скорее всего, это первое прослушивание станет и последним. Конечно трудно конкурировать с современными технологиями, но вместо всей этой «крутизны» можно познакомить ребёнка с добрыми героями, придумать им какую-нибудь проблему и предложить решить её, выполнив определённые действия. Особенно значимыми становятся эти уроки, если герои из них появляются и в классе, соединяя две привычных ситуации – домашнее аудирование и общение на языке с учителем. Музыкальность уроков, включение в них простых песенок и стихов также увеличивает притягательность аудирования, особенно, если на уроке это всё можно спеть с учителем.

Понятный контент. Если с захватывающим контентом в интернете проблем нет, то с понятным всё обстоит сложнее. Зачастую дети отказываются слушать задания или даже смотреть видео на английском языке, потому что просто ничего не понимают. Это значит, что языковой материал должен соответствовать их уровню и быть примерно на 80% знакомым, тогда о значении оставшихся 20% легко будет догадаться. Кстати, умение извлекать информацию из контекста прекрасно развивает языковую догадку, которая очень облегчает общение с носителями, ведь тут наличие незнакомых слов неизбежно. Если учитель использует аудиоуроки, то на помощь придут иллюстрации. Хорошо, если они интерактивные, т.е. ребёнок, слушая урок может выполнить в них какое-то задание: закрасить что-то, вычеркнуть или дорисовать.

Ощущение движения вперёд.Чтобы дать детям ощущение движения вперёд, у учителя должен быть чёткий план этого маршрута. Поэтому, лучше использовать готовое пособие, а не разрозненные материалы. В нашей системе мы используем книжки – самоделки, которые дети собирают постепенно в течение полугода. Это превращается в своеобразный проект. Каждые 2 недели они получают очередной лист с иллюстрациями и выполняют на нём задания соответствующего аудиоурока. Учитель проверяет их на контрольном уроке и отмечает с помощью специальных значков, всё-ли выполнено правильно, где надо исправить ошибку, сдан ли урок. В конце контрольного урока ребёнок получает очередной лист. Через полгода все страницы «перекачёвывают» от учителя к детям, и в классе устраивают конкурс книг. В нем не будет проигравших, поскольку каждый ребёнок получит диплом в номинации «Самый…». «Самая аккуратная книга», «Самая сказочная книга», «Самая яркая книга» и т.д. А пока идёт подготовка к конкурсу дети приступают к новому курсу и соответственно, к новой книге-самоделке.

Язык. Конечно, уроки должны быть записаны носителями языка. Однако, это не значит, что на аудио нет места родному языку. На самых первых уроках родной язык помогает ввести ребёнка в контекст урока и эмоционально его зарядить. Постепенно, необходимость в русском пропадает и тогда соотношение 80/20 делится между знакомым и новым материалом только на английском языке. На более продвинутом этапе допустимо и даже желательно введение героя, который изучает английский язык наравне с ребёнком. Это даст возможность услышать разницу в произношении носителей и «переносчиков» и спровоцирует ребёнка сознательно имитировать речь именно носителей, избавляясь от своего детского и русского акцента.

Делаем выводы.

1. Конечно, произношение учителя свидетельствует об уровне его профессионализма, но только косвенно. Если учитель владеет методикой, произношение его учеников может быть гораздо лучше, чем у него самого. И наоборот, прекрасное произношение учителя не гарантия того, что Ваш ребёнок будет говорить так же.

2. Не стоит рассчитывать на то, что русскоговорящий учитель поставит Вашему ребёнку чистое английское произношение. Выше головы не прыгнешь! Хотите, чтобы ребёнок говорил с минимальным акцентом, окружите его английским языком. В дело пойдёт все – песни, мультфильмы, аудиоуроки, носители.

3. Не расстраивайтесь, если на первых этапах ребёнок говорит с сильным акцентом. В конце концов известный полиглот, человек, говорящий на десятках языков Дмитрий Петров неоднократно повторял: «Я знаю только один способ выучить язык – начать говорить на нём как получается, с ошибками, со своим акцентом и со временем, полюбив его, изучать все глубже и совершенствовать.»