Стыдиться или не стыдиться? Вот в чём вопрос!

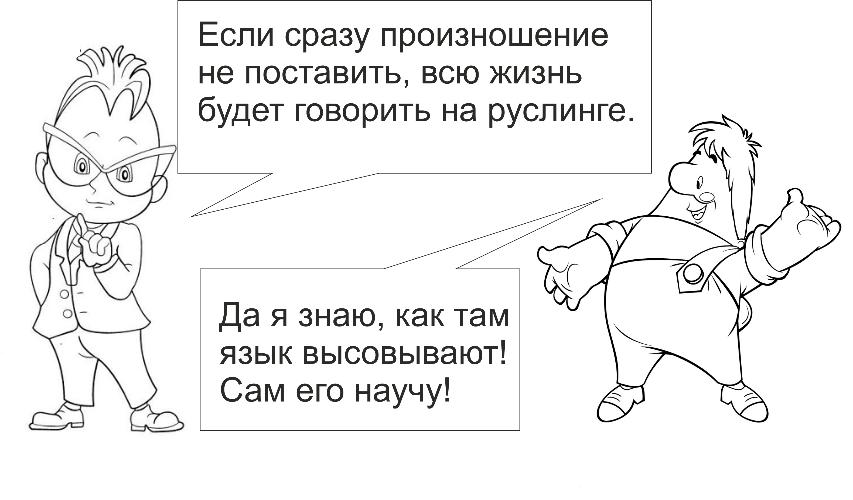

Извечный спор перфекциониста и пофигиста! Перфекционист считает, что, если ребёнку сразу не поставить правильное произношение, он всю жизнь будет говорить на «руслинге», поэтому – сначала произношение, и лишь потом общение! Пофигист же напротив считает проблему надуманной и сводит всю работу над фонетикой к 2-3 упражнениям.

Это тот случай, когда категорически не соглашусь ни с одной из сторон. Начнём с убеждения пофигистов в том, что английское произношение сводится к умению в нужном месте высунуть язык, ну и ещё парочке звуков, без которых можно прекрасно обойтись. Дело в том, что научиться произносить отдельные звуки и звучать по-английски – совсем не одно и то же. Звук, технически правильно произнесённый, но вырванный из речи, не имеет ничего общего с истинными звуками, которые мы слышим из уст носителей языка. Одного моего знакомого в дошкольном детстве научили «правильно» произносить межзубный [th]. Он до сих пор очень гордится этим и периодически демонстрирует свои навыки, тщательно высовывая язык на, как ему кажется, необходимое расстояние в назидание своим потомкам. Надо ли добавлять, что этим его знания и ограничиваются. Чтобы научиться «звучать» по-английски, надо уловить мелодику языка и почувствовать, как слаженно и непривычно двигаются все органы артикуляционного аппарата. На это уходят годы и даже десятилетия, а чаще всего акцент остается на всю жизнь. Если среди Ваших друзей есть иностранцы, приехавшие в Россию много лет тому назад, обратите внимание на то, как они говорят по-русски. Скорее всего, по-прежнему, хоть и с лёгким, но с акцентом. Вас это конечно же совсем не раздражает. Ведь Вам важна суть общения, а не форма.

Лет тридцать тому назад мне посчастливилось поработать переводчиком на переговорах одной нашей казанской фирмы и какой-то японской организации. Было забавно. Японцы сначала разговаривали между собой, затем один из них повернулся к нам и продолжил говорить, как мне показалось, по-японски. Через какое-то время он замолчал и выжидательно с улыбкой посмотрел на меня! И тут до меня дошло, что последние секунд двадцать он говорил уже по-английски, хоть и с фантастическим японским акцентом! Меня спасли молодость и его чувство юмора. Я рассмеялась и призналась, что не успела включиться, а он, продолжая улыбаться (обожаю японцев) повторил свою фразу, которую я, конечно же разобрала без труда, с поправкой на акцент. Больше всего меня тогда потрясла дистанция между его акцентом и тем, насколько бегло и легко он говорил.

Странно, но Россия, пожалуй, единственная страна, в которой люди стесняются говорить по-английски со своим акцентом. Я ни разу не слышала, чтобы итальянец или француз сказал “Excuse my English…” Если он может сказать эту фразу, значит он по умолчанию “Speaks good English”! Иностранцы не пытаются произвести на собеседника впечатление своим языком, они просто хотят, чтобы их поняли. Если вы когда-либо общались с арабами, турками, испанцами, говорящими по-английски, вы наверняка, слышали с какими сильными и разными акцентами они говорят, но при этом, насколько легко и без напряжения формулируют свои мысли!

И тут, конечно, возрадуется перфекционист: «Ну, нет! Слышал я, как они говорят! Так нельзя! Начинать обучение надо именно с произношения! А-то уши вянут, когда слышишь, с каким акцентом говорят и дети, и даже учителя! Если сразу поставить правильное произношение, тогда и за рубежом не стыдно будет себя показать!» Неприятный осадок остается от этой фразы. «Будет НЕ стыдно» – значит, сейчас, пока произношение не идеальное, должно быть стыдно.

Недавно в одном из чатов под видео с говорящим на английском языке пятилетним ребёнком разгорелся спор о том, что важнее, что ребёнок в 5 лет общается на английском и делает это с удовольствием или то, что он говорит с русским акцентом. Один из поборников «идеального английского» заявил, что речь этих детей напоминает речь «Джамшутов». Это резануло ухо. Во-первых, потому, что я с уважением отношусь к людям, которые ради благополучия своей семьи выбирают судьбу мигрантов и вынуждены жить на чужбине, осваивая новый язык. Во-вторых, потому, что такое могло прийти в голову только того человека, который сам чувствует себя, как ненавистный им «Джамшут» и страдает от приписываемых им «Джамшуту» комплексов. Почему приписываемых? Да потому что большинству мигрантам в голову не приходит стыдится своего русского языка, до тех пор, пока кто-то из наших русских с комплексом «Джамшута» не посмеётся над ним. Конечно, и в англоговорящих странах есть люди с этим комплексом, но их несравнимо меньше, чем в России. Американцы, англичане, австралийцы настолько привыкли к тому, что весь мир говорит на их языке по-своему, что просто не обращают на это никакого внимания. Акцент начинает волновать их только в том случае, если это затрудняет понимание.

Конечно, если вы будете говорить с едва заметным акцентом, вам удастся произвести впечатление на носителей, но поверьте, даже если вы будете говорить с сильнейшим акцентом, но при этом интересные вещи, ваши собеседники быстро перестанут замечать акцент и полностью сфокусируются на теме разговора. И наоборот, часто наши соотечественники, выглядят нелепо именно потому, что думают не столько о том, что сказать, сколько о том, какое они при этом производят впечатление. Печальное зрелище. Мне кажется, корни его кроятся в комплексе неполноценности, как индивидуальной, так и политической. Но давайте сначала разберёмся, что такое акцент и …

… что считать идеальным произношением?

В мире более 50 стран, где говорят на английском, как родном. Конечно, мы не будем брать за основу английский, на котором говорят в Индии, хотя там, между прочим, живет самое большое количество настоящих носителей английского языка – более 1 130 000 000 человек!!! Остановимся на Британском и Американском вариантах языка. Если вы думаете, что вся Америка говорит на каком-то там общем Американском варианте, забудьте об этом! Каждый штат имеет свои особенности произношения и даже диалекты, а в некоторых штатах, например, Техасе, их несколько! С Британским и того хлеще! Жители Лондона - могут не понимать друг друга, если относятся к разным слоям общества. А что уж говорить об Австралийском варианте, который долгие годы развивался в относительной обособленности от Британского и Американского и оброс огромным количеством своих собственных лексических единиц, идиом и сленговых словечек. Так есть ли смысл привязывать ребёнка к какому-то определённому произношению, если это неизбежно приведёт к тому, что остальных он будет понимать с трудом? Может, давать ученикам возможность с ранних лет слушать разные диалекты английского, чтобы их мозг смог ухватить то общее, что эти языковые варианты объединяет?

Помню, как пару лет тому назад на одной учительской конференций выступала американка – преподавательница фонетики. Она с улыбкой рассказала о том, что только в России, но с завидной регулярностью она слышит вопрос о том, как же она, не будучи британкой и говоря на американском английском, может преподавать фонетику английского языка! Она недоумевала по поводу нашего постоянного беспокойства относительно какого-то несуществующего «идеального произношения» и предлагала сосредоточиться на теме разговора, а не на форме. Одна из слушательниц, сидящая во втором ряду на очень приличном английском прокомментировала: «Но согласитесь, что это очень приятно, когда носитель говорит, что вы разговариваете без акцента!» На это американка пожала плечами и сказала: «Вот Вы говорите с приятным русским акцентом и меня это совершенно не раздражает, наоборот, я чувствую к Вам уважение, как к человеку, выучившему мой язык.» Учительница не сказала больше ни слова. Вероятно, до этого момента она и не догадывалась о своём акценте, ведь носители английского языка, люди очень толерантные, привыкшие к тому, что весь мир говорит на своем варианте английского. И очень щедрые на похвалу. Каким бы не был ваш уровень языка, они считают своим долгом поддержать вас и выразить восхищение Вашим «прекрасным английским». Попробуйте переформулировать вопрос и спросить: «Я говорю с акцентом?» Носитель скорее всего удивится самому вопросу. Понятно, что ответ будет утвердительным, но, чтобы смягчить его он обязательно добавит, что акцент, конечно есть, но он очень приятный.

Вам как родителю придётся смириться с тем, что в России практически нет учителей, говорящих совсем без акцента. Дело не в том, что наши учителя какие-то неспособные. Поверьте, чешские, немецкие, словенские учителя тоже говорят со своим акцентом. Просто в Европе благодаря процессам интеграции большое количество учителей являются реальными носителями языка.

– На каком же варианте английского будет говорить мой ребёнок после ваших курсов? – часто можно услышать от родителей. Будем откровенны – на своём. Да – да! Я понимаю, что это звучит непопулярно, но что поделать? Такова реальность!

По-английски без акцента говорят только дети, родившиеся в стране изучаемого языка или билингвы, которые с рождения общаются с носителем. Объединяет их одно – их понятийная система создавалась одновременно с развитием артикуляционного аппарата. Обычно на создание понятийной системы уходят первые 3 года жизни. В это время ребёнок знакомится с окружающим миром и «навешивает ярлыки» на всё, что видит, слышит или ощущает вокруг. Поскольку ребёнок ещё не читает и не пишет, «ярлыками» становятся звучащие названия предметов, действий, качеств и пр., которые он слышит от близких. Внимательно наблюдая за артикуляцией взрослых, он пытается воспроизвести их. Именно в это время его губы, язык, челюсти, щёки привыкают к определённому положению, способствующему извлечению звуков, максимально похожих на те, которые его окружают. Этот процесс длится до 5 лет и только после его завершения логопеды осмеливаются вторгаться в – артикуляционный аппарат ребёнка и приступают к работе по становлению или коррекции звуков.

Теперь представьте себе, что вашему малышу, у которого весь окружающий мир звучит по-русски, и который пытается подстроить свой артикуляционный аппарат под родную речь русскоговорящая тётенька фактически залезает в рот и учит извлекать новые для него звуки. Сможет ли она добиться своего? При определённом усердии сможет. Давайте разберёмся, чего именно она добьётся.

Во-первых, можно научить ребёнка произносить новые звуки, но звучать они всё равно будут по-детски (не думаете же вы, что 3-летки в Англии говорят на взрослом английском).

Во-вторых, при постановке звуков иностранного языка, звуки родного языка легко могут «спрыгнуть» и тут ни один логопед Вас по головке не погладит. Об отношениях логопедов и учителей английского подробно поговорим в следующей главе.

В-третьих, учитель сможет поставить ребёнку только своё произношение, а как известно, практически все учителя (если они, конечно, не носители языка) говорят с акцентом.

Другими словами, сравнительно безопасно поставить звуки английского языка вашему ребёнку можно только после 5 лет, и сделать это может только носитель языка, при условии, что он является сертифицированным логопедом, да ещё и работает в связке с местным логопедом, который будет следить за тем, чтобы эта работа не повредила звукам родного языка. Маловероятно, что вы найдёте такого учителя в своём окружении.

А в-четвёртых, и это самое главное, постоянно акцентируя внимание ребёнка на его фонетических ошибках, коих в самом начале избежать невозможно, вы рискуете создать у него языковой барьер.

Делаем вывод. С фонетикой работаем так, чтобы у детей формировалось чувство уверенности в том, что они говорят настолько хорошо, что их понимают.